역사 속 대한적십자사 – 공공의료/혈액사업

혈액과 의료로 구축한

인도주의 120년

헌혈운동부터 국제구호까지, 생명을 살린 역사

1905년 창립된 대한적십자사는 일제강점기 상해 독립군 간호원 양성부터 4·19, 5·18 혈액 지원, 서해 병원선 백련호 운영, 인도네시아 쓰나미 긴급 구호, 코로나19 전담병원까지 120년간 국가적·국제적 위기마다 최전선에서 국민과 전 세계인들과 함께 했습니다.

근대 간호교육의 시작: 적십자간호원양성소 개소

1920년 2월, 대한민국임시정부 산하 대한적십자회가 중국 상해 프랑스 조계 내에 적십자간호원양성소를 설치했습니다. 무력항쟁 중 부상을 입은 독립군을 돌볼 간호사를 양성할 목적이었습니다. 양성소는 광복 후 1945년 적십자간호고등학교로 부활해 현재까지 이어지며, 우리나라 근대 간호교육의 출발점이 되었습니다.

혈액사업의 체계적 시작: 대한적십자사 혈액원 개원

1957년 7월 31일 국립혈액원의 시설을 인수하여 서울적십자병원 내 혈액원을 개소한 데 이어, 1958년 2월 15일 국립혈액원을 정식으로 인수해 대한적십자사 혈액원을 개소했습니다. 1961년 혈액성분제제 생산과 공급을 국내 최초로 시작했으며, 1981년 7월에는 전국 혈액사업을 정부로부터 위탁받아 14개 혈액원을 운영하게 되었습니다.

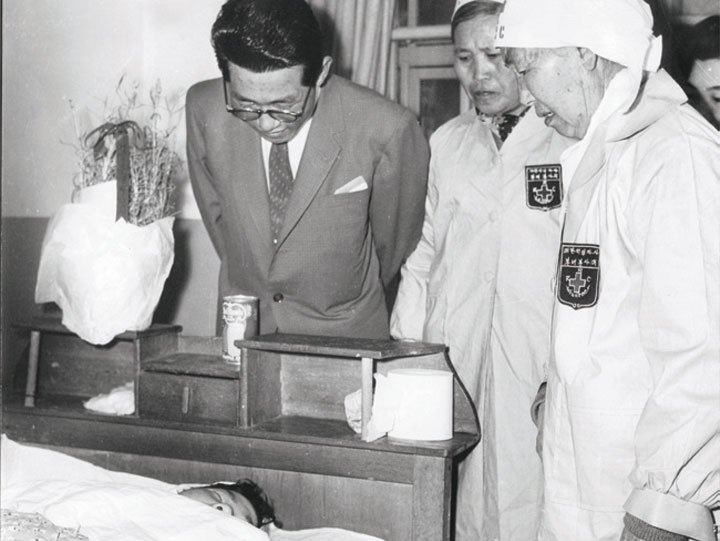

헌혈운동의 출발점: 4·19 혁명 부상자 치료와 헌혈

1960년 4·19 혁명으로 전국적으로 186명의 사망자와 6,026명의 부상자가 발생한 상황에서 치료용 혈액이 절실히 필요했습니다. 혈액이 부족해지자 시민들은 자발적으로 헌혈에 나섰습니다. 대한적십자사는 1961년 ‘사랑의 헌혈 운동’을 시작했고, 1974년에 이르러 매혈에서 헌혈로 완전 전환할 수 있었습니다. 4.19 혁명이 우리나라 헌혈 역사의 중요한 전환점이 되어준 것입니다.

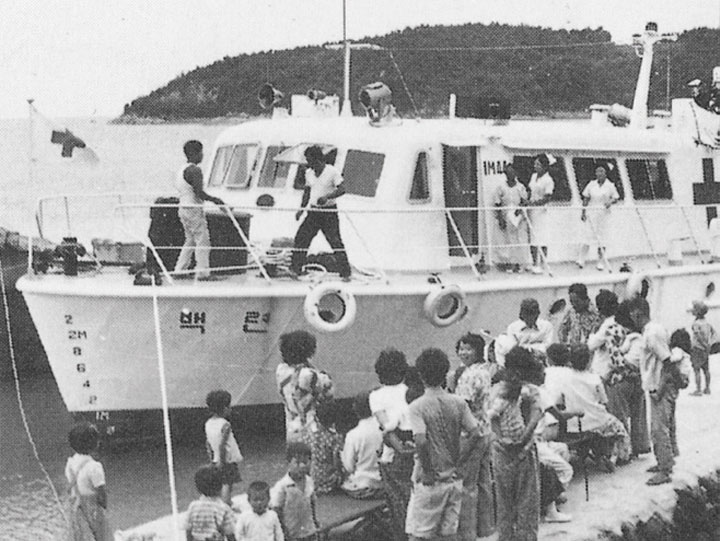

낙도 주민을 위한 이동병원: 적십자병원선 백련호, 무궁화호

1976년 대한적십자사는 의료혜택에서 소외된 서해 낙도 주민들을 위해 병원선 ‘백련호’ 를 취항하고 무료 진료 봉사에 나섰습니다. 백련호는 내과, 외과, 치과, 산부인과를 갖춘 이동병원으로, 의료진들과 직원들이 20여 개의 섬을 돌며 각 섬에서 일주일 이상 머물면서 만여 명의 주민들에게 무료진료와 구호활동을 전개했습니다. 1977년 제2병원선인 무궁화호(128톤급)가 목포에서 취항해 전남 지역 무의촌 지역주민들에게 무료순회진료를 펼쳤습니다.

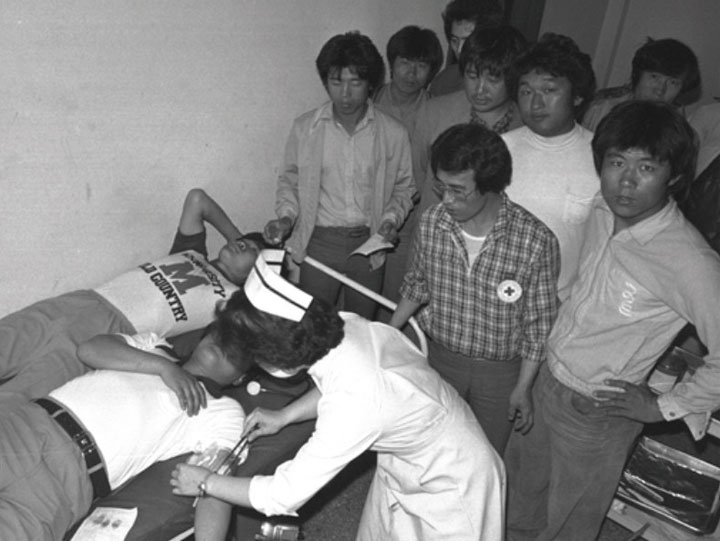

광주 시민과 함께한 연대: 5.18 민주화운동 혈액 지원

1980년 5월 18일부터 27일까지 일어난 광주 민주화운동 기간 중 조선대학교병원으로 계엄군에 의해 부상당한 시민들이 쇄도했고, 혈액이 부족하다는 소식이 알려지자 광주 시민들은 너 나 할 것 없이 헌혈에 참여했습니다. 광주 시민들의 자발적인 헌혈과 적십자의 혈액 지원은 민주주의를 향한 연대 정신을 보여주었습니다.

국경을 넘은 인도주의: 인도네시아 쓰나미 긴급의료지원단 파견

2004년 12월 26일 인도양을 강타한 규모 9.1의 대지진으로 발생한 쓰나미는 12개국에서 23만 명이 넘는 사망자를 낳은 역사상 최악의 자연재해였습니다. 대한적십자사는 2005년 초 인도네시아 아체 지역에 긴급의료지원단을 파견했습니다. 의료시설이 파괴된 피해 지역에 임시 진료소를 설치하며 생명을 구하는 숭고한 사명을 실천했습니다.

연간 헌혈자 300만 명 시대 개막

국내 혈액사업이 시작된 이래 처음으로 연간 헌혈자 300만 명을 돌파했습니다. 이 기록은 대한적십자사가 1958년 헌혈자 모집을 본격적으로 수행한 지 56년 만에 이룬 성과입니다. 헌혈자 300만 명 시대가 도래하면서 수혈용 혈액은 100% 국내 헌혈로 충당이 가능할 것으로 전망됩니다.

팬데믹 최전선의 헌신: 코로나19 감염병 전담병원 운영

2020년 코로나19 팬데믹으로 서울, 상주, 영주, 통영적십자병원이 국가전염병 전담병원으로 지정되며 확진자 치료에 큰 힘을 보탰습니다. 또한 서울, 대구, 경북 지역 거점병원에 적십자병원 의료진을 파견하며 정부와 공동대응을 펼쳤으며 서울, 인천, 통영, 거창적십자병원에서는 선별진료소 운영과 취약계층 지원도 동시에 진행했습니다.